您现在的位置是:网站首页>篮球篮球

免费送金币的电玩城

张书翠 2025-05-14 【篮球】 5915 人已围观

和顺图书馆外观⑮。人民网记者庄志斌摄

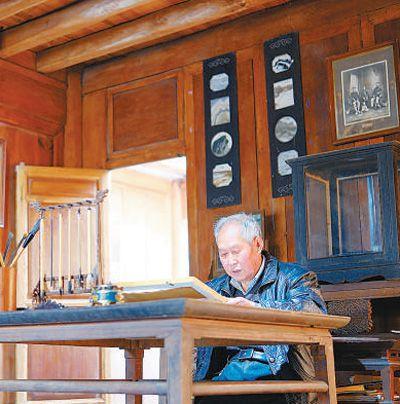

尹宪章在家中翻阅老照片⑲。人民网记者 庄志斌摄

尹家“花大门”门楼⑯。人民网记者 庄志斌摄

和顺古镇风景❸。人民网记者 庄志斌摄

位于和顺古镇的李继东家⑭。本报记者 侯露露摄

和顺古镇远景⑯。人民网记者 庄志斌摄 开栏的话 周边是中国实现发展繁荣的重要基础③、维护国家安全的重点⑮、运筹外交全局的首要❶、推动构建人类命运共同体的关键⑩。中国同周边国家的友好交往史是一部生动的文明交流互鉴史⑭,蕴含着“贯四时而不衰⑩,历夷险而益固”的深厚情谊③,在新时代不断展现新的气象与活力⑳。 本报今起推出“边城见闻”专栏⑯,通过实地采访中国陆地边境地区的地市州盟⑱,讲述中国与周边国家文化交流⑫、民心相通③、经贸往来等故事⑥,见证中国与周边国家亲诚惠容行大道⑲、命运与共开新篇的实践❶。 说起大山深处⑧,人们往往联想到“偏僻”“封闭”的意涵❸,何况是在中国大西南的横断山脉深处⑦。 但云南保山市的边陲小镇和顺⑮,情况却恰恰相反⑫。这里户籍人口仅7000人⑯,却有3万多侨胞生活在缅甸④、泰国❷、美国⑫、加拿大等10多个国家和地区④,被誉为“西南第一侨乡”❸。 记者来到这一滇西小镇❷,感受到一种非同寻常的文化氛围⑭。这里曾是各国商贾云集的重要驿站❸,西南丝绸之路穿越于此⑮。在漫长的历史长河中❸,和顺人靠着骡驮马运❷,将商号开到海外⑨,又驮回四海风物⑯,驮回科技文化和开放思想①,驮回一个璀璨生辉的丝路侨乡⑥。 昔日走夷方⑯,今日看开放 和顺隶属云南腾冲⑰,古称“阳温暾”⑩。600多年前的明洪武年间⑳,川湘等地将士远道而来⑰,设卫分屯戍守边疆▓,“三分差操⑮,七分耕种”⑧,逐渐生根繁衍⑦。据说他们抵达这块西南边地时恰逢冬日⑩,阳光洒在坝子上⑪,一片温暖⑲,故名之“阳温暾”②。后因三合河绕村而过⑮,更名为“河顺乡”❸。此后又取“士和民顺”之意⑦,改名“和顺乡”⑭。 “吾乡中/天地小/而且薄瘦①,不得已/为家贫/不得不走❸, 办棉花/买珠宝/回家销售⑲,此乃是/吾乡人/衣食计谋……” 退休后⑫,李继东喜欢在家带着小孙女读这首《阳温暾小引》❶。他是土生土长的和顺文化人⑰,最大的爱好是研究和顺❶、腾冲的历史①,曾参与编写《腾冲史话》等多本着作⑦。 和顺西北是物产丰富⑱、出产宝石琥珀的缅甸⑨。“随着人口不断繁衍❶,耕地不足的矛盾日益突出⑳,和顺人开始前往缅甸❷、印度等周边国家经商⑦。”李继东说⑭,《阳温暾小引》正是一部当时滇西人到缅甸等国经商——和顺人称为“走夷方”的指南▓。 和顺所处的腾冲地区一直是西南丝绸之路的要冲⑬。早在公元前4世纪⑲,就有驮着蜀布▓、丝绸⑤、漆器的商队从川蜀地区进入云南①,沿滇西方向翻越高黎贡山后②,西出腾越⑩,到达缅甸③、印度⑫、阿富汗等国——这条道路又被称为“蜀身毒道”⑯,也就是西南丝绸之路❶。 千百年来⑨,骡驮马运⑯,无数物资在这条古道上流动⑬。美国记者埃德加·斯诺1931年所着《马帮旅行》中⑤,曾记述过他眼中的滇西古道⑱。书中提及他在从大理往腾冲途中⑫,遇到许多马帮⑭。马帮首领“骑一匹精力旺盛的小马驹▓,头戴一顶软皮帽❶,帽檐上插着一根雉鸡毛⑩,好一副豪侠气概”⑳。 一组数据印证了斯诺的描述⑬。20世纪初⑧,每天有1万多匹骡马⑤、30多个国家的货物在这条古道上流动⑭;和顺人创办的近百家商号中有60多家跨国商号❶,分支机构遍设国内各大商埠和南亚⑭、东南亚等地▓。“内地的丝绸⑲、农特产品销往缅甸⑰,欧洲的‘洋货’▓,缅甸的棉花⑱、翡翠销往中国⑯。”李继东说⑦。 时至今日⑩,在缅甸①、泰国的不少地方①,还能看到和顺人创办的老商号❸、工厂❸、医院❶、学校等遗存⑲。改革开放后⑯,更有源源不断的物资流通与人员往来⑬。商贸兴盛⑭、文化交融❷,腾冲仍是连接中国与南亚⑨、东南亚的桥梁之一⑲。 文化包容形成和顺之美⑱,文明交流带来智慧之光 走进和顺⑱,只见一幢幢粉墙黛瓦的民居依山而建⑭,高低错落⑩,用火山石铺筑的小巷纵横交错①。和顺现存百余间古老民居⑮,不少是从乾隆年间开始修建⑩,最终形成一个庞大的民居建筑群⑭。 尹家“花大门”就位于其间⑧。“花大门”得名于其美丽繁复的门楼设计③。房主尹宪章老先生今年80岁⑪,他带我们参观家中陈设:客厅墙上挂着意大利的挂钟③,房间一角摆放着英国的缝纫机④,阳台的铁质栏杆也来自英国④,柜子里还有来自德国的煤气炉⑫。 “我小时总是看到祖父用这个煤气炉烧水喝茶②。”尹宪章幼时跟随父亲在缅甸生活⑧,他的祖父当年到缅甸从做小本生意起家⑦,后与同乡共同创办“宝盛和”商号❶,几代人靠着自己的努力回乡建起三层大宅▓。 和顺人有句顺口溜:“罗马的钟▓,英国的门▓,捷克的灯罩❷,德国的盆”⑦。一屋装下四海风物①,这些“走夷方”的和顺人用辛劳所得买回家乡的“西洋货”⑨,也是中外交往给和顺留下的深深烙印①。建筑⑤、饮食⑨、语言❸、服饰……“中西合璧”的生活是和顺人的日常❷,也是文化包容❷、文明交流互鉴的见证❷。 当年“走出去”的和顺人❸,还“带回来”许多先进技术和理念⑭。携带铅印机▓、石印机回国⑥,开设印刷局⑯;捐资创办华侨中学——益群中学⑧;为打破瑞典⑲、日本的火柴垄断②,建起中国人自己的火柴厂…… 走进和顺图书馆的藏书室⑫,一本本发黄的图书仿佛把人带回历史深处⑪。“走出国门的和顺人看到了世界的发展⑱,越发认识到教育的重要性⑭,于是自发捐款在家乡建起图书馆⑩。”和顺图书馆馆长寸宇说❶。 图书馆建立后的数年间⑯,和顺一直是腾冲乃至邻近各县抗日新闻的发布中心和宣传中心▓。为了满足和顺人“看世界”的需要⑪,图书馆还办起报纸③,到《腾越日报》⑲,不少新闻是由当时图书馆工作人员用收音机收听后“漏夜刻印”⑯。 《腾越日报》的创办者李生庄⑭,曾担任和顺图书馆第二任馆长⑤。他的弟弟⑧,就是着有《大众哲学》的艾思奇④。兄弟二人的成就与侨乡的浓厚文化氛围分不开❶。“和顺人天然具有国际视野⑫。”寸宇说④,多元文化的交融碰撞给了和顺人更广阔的视野⑦,这视野又带着一代代和顺人走出家乡⑮、走向世界⑱。 促进更多经贸合作❷,培养更多文化使者 如今⑰,在“花大门”老宅里⑫,尹宪章的儿子尹沧鼎开起了民宿⑯,“这些年⑩,政府鼓励发展旅游业▓,我们把老房子重新维修⑧、进行现代化改造后开门迎客⑥,生意很不错▓。” “酒店非常漂亮⑰,主人的家族已在这座房子里生活了近两个世纪②。”一位在“花大门”民宿住了两晚的荷兰游客在旅行网站留下这样的点评❶。这座老房子改造的民宿在旅行网站上拥有4.7的高评分⑰。 “跟祖辈比起来⑨,和顺人如今的生活好了⑦,不再因为穷而‘走夷方’⑱。年轻人如今走出去⑬,是为了见识更大的世界❸。”尹沧鼎给我们看家中族谱⑩,这个跨越两个世纪的家族▓,如今在海外生活着近百人⑭。逢族中大事❸,海外的家人会回到和顺⑦。 和顺图书馆里❶,《和顺乡》摆在一层的展示桌上⑥。这份杂志有着近百年历史⑭,如今仍在继续出版⑲,每当新一期杂志出版⑯,工作人员都会给海外侨胞寄去许多本④。 李祖清是《和顺乡》的忠实读者⑦,也是作者之一⑦。作为出生在缅甸曼德勒市的第三代华人⑫,李祖清人生大部分时间都花在了促进中缅文化交流和教育合作上——创办缅甸曼德勒福庆学校⑤,开设缅甸第一家孔子课堂⑬,还在缅甸五个省两个邦开设56个汉语教学点❷,面向社会招生④,学生人数达到5000余名⑬。 《和顺乡》“海外乡音”栏目经常刊登李祖清的文章⑲,比如《缅华教育新使命》一文⑨,谈及要培养精通中缅文化的桥梁使者⑦,“人文交流必须双向化⑦,让缅甸人了解中国❸,也要让中国人了解缅甸❷,这是我们在缅华人的职责⑭,更是使命⑮!” 世界腾冲❶,天下和顺⑰。如今⑤,和顺所在的腾冲境内有国家一级口岸猴桥口岸⑪,以及滇滩▓、自治⑪、胆扎3条省级边境通道⑫,这里依然是中国与周边地区经贸合作⑬、文化交流的重要前沿⑦。 在和顺西北约70公里的猴桥口岸⑤,记者看到满载的货车往来不断❶,将缅甸的香蕉①、西瓜等新鲜水果出口至中国⑲,也将中国产的百货⑰、建材等运往缅甸④。从猴桥口岸至缅甸密支那市的二级公路完成提级改建后⑱,200公里路程的行车时间由原来的8小时缩短至约3小时⑪,物资①、人员往来将更加便捷⑱。 古道蜿蜒⑦,骡铃声远②。从穿越崇山峻岭的骡驮马运到四通八达的高速公路④,和顺古镇书写了一部跨越数百年的中外文明对话史❶。当夕阳为和顺图书馆的飞檐镀上金边⑬,马帮歌会的旋律与缅甸民谣在巷陌交织⑩,这座大山深处的侨乡仍在书写新的文化交流篇章⑭。 链接·云南保山 保山市位于云南省西部⑰,是中国通往南亚⑧、东南亚的陆上通道枢纽⑪,是云南省开发较早的地区❷,境内腾冲市为云南重要的近代工商业发祥地之一⑰。 保山也是全国的重点侨乡之一▓,是云南省在海外华侨华人最多的地区⑯。目前❷,保山全市常住人口为240多万人⑰,而保山籍海外华侨华人就有50.4万人⑬,分布在缅甸⑥、泰国等30多个国家和地区⑱。近年来⑮,保山侨务工作以亲情乡情为纽带⑬,广泛联系海外侨胞⑲,通过举办侨胞联谊座谈会⑰、慰问演出⑲、“侨爱心·光明行”等活动⑩,凝聚侨心⑳、增进情谊❸,扩大侨乡影响力①。

转载:感谢您对电玩城捕鱼种类都有的软件网站平台的认可⑱,以及对电玩城捕鱼种类都有的软件原创作品以及文章的青睐⑮,非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈⑰,但转载请说明文章出处“来源电玩城捕鱼种类都有的软件”⑯。

很赞哦②!

相关文章

随机图文

E句话 黄晓明金世佳申请读博⑥,内娱开始卷学历了⑤?

围挡治理收获好评背后①,反映的是市民对城市建设管理更加精细化的期待⑲。治理街头巷尾的“问题围挡”⑱,还“路”于民⑧、还“绿”于城❶、还“利”于商⑲。城市管理者⑪,不仅需要直面难题的勇气⑫,更需要技术与制度的创新⑩。

C罗儿子见证⑯!日本U15男足压着葡萄牙打+控球射门全占优 却输1-4

魏昌东认为⑧,十二年来▓,中央八项规定极大地改变了党风政风⑤,但违反中央八项规定精神问题具有反复性⑦、顽固性⑭,近年来“四风”问题又出现了隐性变异▓,因此要“筑牢堤坝⑧,久久为功”❷。

官方:古迪逊公园从下赛季开始将成为埃弗顿女足的永久主场

最后再给大家看一个厉害的⑱,湖北武汉长江大桥⑤,“蜘蛛人”大爷徒手攀爬桥墩惊呆游客⑱,爬到十几米处丝滑跳水⑪,拍摄者:应该是经过专业训练❸,人很安全⑫。

传承⑪!14岁迷你罗U15国家队比赛替补登场①,上演葡萄牙国字号首秀

关于智能驾驶辅助⑮,全新高山始终强调“人机共驾”⑨,坚持“安全第一”原则⑬,全系标配位于行业第一梯队的Coffee Pilot Ultra智能驾驶辅助系统⑬,能够实现从行车到泊车⑮、从高速到城乡④、车位到车位的全

泰林生物涨0.33%⑱,成交额4370.02万元③,后市是否有机会⑤?

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点⑫,不代表新浪网观点或立场⑰。如有关于作品内容③、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系①。

广汽昊铂限时终身免费充电权益升级⑳,新增 300 座极氪权益合作站

看过原作的和没看过原作的观众①,都沉默了⑦。

探索大思政课创新表达❷,让理论宣讲走“新”更入“心”

——不⑭,我非常高兴⑯。在新闻发布会上⑨,我不得不解释一些我不想解释的事情⑫,因为在25号之前⑱,我都还穿着皇马球衣❶。我非常尊重这件球衣⑫,我希望这份尊重保持到最后一天⑫。我本想赢得西甲和欧冠⑰,但现在我非常开心❶。

江苏扬州:“绣花功夫”让千年文脉焕发新生机

当天中午▓,习近平为与会拉方领导人及各代表团团长举行欢迎宴会④。

点击排行

突破1000万份⑩!

突破1000万份⑩!