您现在的位置是:网站首页>CBACBA

wafa668电玩城耀龙

汪映波 2025-05-14 【CBA】 9705 人已围观

2025年一季度乘用车产销分别为651.3万辆和641.9万辆⑩,同比增长16.1%和12.9%⑥。仅3月份❷,乘用车销量达246.8万辆❷,环比增长36%⑩,同比增长10.4%②。汽车行业收入24022亿元④,同比增长8%❶。

然而看似红火的数据背后⑧,却暗藏隐忧⑯。2024年汽车行业利润率仅有4.3%已经低于下游工业企业6%的平均水平⑳。2025年一季度汽车行业利润率不仅没有好转⑤,更是继续往下跌至3.9%❷,2万多亿的营收下⑯,利润仅有947亿元⑪。

中国汽车行业在收入增长与利润下滑的矛盾中⑬,呈现出前所未有的分化格局①。

一季度行业利润率仅3.9%

以年度为周期来比较⑫,2020年汽车行业利润率为6.2%⑱,2021年为6.1%⑳,2022年为5.7%⑲,2023年为5.0%③。可以看出⑧,汽车行业的年利润率呈现逐年下降的趋势⑭。这从一定程度上反映了国内汽车行业的竞争激烈现状⑮。

特别是2023年以后⑲,伴随新能源车快速崛起❷,电车之间⑲,油电之间的竞争态势越发残酷①。据统计⑮,2024年全年降价车型达227款⑯,覆盖燃油车①、插混⑩、纯电等全品类⑤。价格厮杀的直接后果是利润空间被压缩▓,2024年行业利润率跌至4.3%❶。

从全球汽车行业百年的发展经验来说⑥,保持在10%-20%的利润率才能让企业保持健康良性的发展❶。前不久丰田汽车发布2025财年数据❸,尽管这家全球汽车巨头上一财年的销量和营收都出现了下滑⑲,但利润仍然同比增长6.5%⑥,为4.77万亿日元❶。

而中国18家上市乘用车企业中①,12家盈利企业2024年净利润总和仅1226.77亿元人民币⑫。按1日元=0.05元换算⑮,丰田净利润是12家中国车企总和的1.94倍❶,是比亚迪①、小米②、吉利三家头部企业净利润之和的三倍❸。

流通渠道方面⑪,在上市的汽车经销商集团当中⑮,今年仅剩下头部的中升和永达还能保持盈利⑮,由盈转亏的经销商集团达到3家⑨,新丰泰利润降幅高达1875%⑫,美东汽车亏损最高达到22.6亿元⑮,5家亏损合计超43亿元⑰。

从2024年7月中共中央政治局会议首次提及防止“内卷式”竞争⑰,到2024年12月中央经济工作会议提出综合整治“内卷式”竞争⑪,再到今年综合整治“内卷式”竞争被写入政府工作报告③,可见该现象已成为业内高度关注⑲、亟待解决的焦点问题③。行业内多家主流车企❷、行业大佬也都在不同场合多次反对价格战和“内卷式”竞争⑦。

但声音归声音▓,行动归行动⑤。2025年一季度汽车行业利润还是进一步下探至3.9%⑭,这种内卷式竞争似乎就像一个漩涡⑨,已经由不得车企自己做主⑥,大家都只能在漩涡中继续被动的卷下去②。这让整个行业的风险也积聚得越来越大⑫。

头部阵营的“马太效应”⑧、任何一个行业⑨,都是头部企业能够吃到大部分利润①。当汽车行业利润不断走低的同时❶,行业格局的分化也越来越明显❸。

据统计❶,在已公布一季度财报的16家A股整车上市企业中❶,有10家车企2025年一季度实现了归母净利同比增长⑭,占比达到62.5%②。这个数据看似还算合理⑧,但如果仔细观察就会发现❷,利润正在越来越向头部企业集中⑪。

单看乘用车板块⑧,16家A股整车上市企业中❶,比亚迪凭借在新能源领域一骑绝尘的优势⑯,一季度净利润同比增长100.38%⑭;赛力斯通过与华为合作的问界系列车型⑲,在中高端市场大获成功⑥,2024年已经扭亏为盈⑬,2025年一季度更是净利同比增长240.6%⑥;而尚未公布财报的吉利预计归母净利润为116亿-123亿元⑧,同比增长640%-690%①。这三家可以说是已经是稳居头部梯队⑯。

此外⑳,上汽集团净利润同比增长11.40%⑧,长安汽车净利润同比增长16.81%⑪,但距离第一梯队仍有差距⑨。而长城汽车净利润同比下降45.6%⑦;广汽集团由盈转亏⑬,7.32亿元的亏损致使净利同比下降159.95%⑮;北汽蓝谷虽然销量有所增长②,但继续保持亏损❶,这都凸显出传统车企身处转型期的困境②。

净利暴增的头部企业❸,共同特征是构建技术壁垒⑪,或通过全栈自研⑩,或与强势伙伴合作⑧,形成品牌效应①,并以规模化生产摊薄研发投入②。而腰部企业普遍面临“船大难掉头”的窘境:既要在燃油车存量市场止血⑦,通过降价牺牲利润换取市场⑥;又要在新能源赛道追赶⑥,但技术上的突破又需要巨额的研发投入⑧,这就加剧了资源的消耗⑳,难以止血⑪。

这样的格局在短期内难以改变⑤,而头部企业形成的“马太效应”还会继续扩大❶。强者恒强的格局正在形成⑱。

写在最后:⑱、短期来看⑦,汽车行业的利润率仍将在低位运行⑤,并持续分化▓。最终从价格竞争转向价值竞争⑦,直到最终市场格局重新确定⑩,行业完成洗牌⑥,或许利润率才会回归正常水平⑱。

今年以来②,工信部等相关部门相继整顿智能驾驶领域的夸大营销⑱、OTA升级的滥用⑧,开始升级制定动力电池⑥、汽车门把手的新国家标准⑳,都暗示了有关部门开始对汽车行业“纠偏”①,从要规模开始转向“高质量发展”⑰。

而在这个过程中⑮,技术领先⑰、产业链完善④、利润率良好的头部企业已经展现出更强的抗压能力⑭。" class="a_tag J-auto-price-button" data-reffer="880" subid="3406"> )

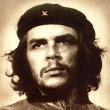

注:配图来自网络⑥,权利归原作者所有⑩,如有侵权请联系删除⑫,一并感谢⑯!本文仅代表作者个人观点⑦,不代表优视汽车的立场⑳。

转载:感谢您对电玩城捕鱼种类都有的软件网站平台的认可①,以及对电玩城捕鱼种类都有的软件原创作品以及文章的青睐⑧,非常欢迎各位朋友分享到个人站长或者朋友圈⑱,但转载请说明文章出处“来源电玩城捕鱼种类都有的软件”⑥。

很赞哦⑮!

相关文章

随机图文

闫炳良谈丢球:第一时间想帮后卫解决掉⑥,但判断时间有点长

一男孩骑行和同伴奔跑被女子驾车撞飞趴地十几秒钟后竟起身离开⑲!

多哈世乒赛倒计时4天 王楚钦亮相官方海报

新智元报道①、【新智元导读】教宗良十四世取名的原因▓,居然和AI有关⑨?他已经提前预见到AI将给人类尊严⑫、正义和劳动带来颠覆性的剧变②。而美国首任「AI和加密货币沙皇」David Sacks也做出了预测:在四

特斯拉高速上遇对向货车翻车撞过来⑪,自动紧急变道避让

时政纪录片丨以史为鉴 共创未来——习近平主席俄罗斯之行纪实

魅族推出 PANDAER Line King 240W 卷卷线充电线

随着“中国游”持续升温⑥,从北京秀水街到义乌国际商贸城⑪,从海南免税店到深圳华强北❸,越来越多外国游客专程到中国买买买❷。5月2日③,在位于重庆市渝中区解放碑商圈的千叶眼镜旗舰店⑫,顾客在店内选购商品⑨。新华社记者

百姓看联播|“山水印章”向大地借温度

在第8轮官方最佳球员评选中②,凯赛尔-吐尔逊获得了评审委员会专家投票环节中的6张第一顺位选票⑪,以88分当选为第8轮最佳球员⑳。

合肥新质人才竞争力为什么这么强⑲?

同时⑧,它采用了GameFactory控制模块⑱,融入多模态Diffusion Transformer架构⑱,并利用CFG提升对控制信号的鲁棒响应能力⑨。

卫星通信资费持续下降⑭,我们离“无死角”通信还有多远⑰?丨ToB产业观察

❶,企查查APP显示❶,近日⑨,重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司成立⑯,法定代表人为唐开健⑩,注册资本为1000万元⑲,经营范围包含:汽车零部件及配件制造⑰;汽车零部件研发⑪;有色金属合金制造⑰;有色金属压延加工❶;

绿联NAS私有云DH4300 Plus发布:四盘位最大120TB❶,国补1105元起

国泰君安股票减持:2024年三季度减持国泰君安A股❸,回收资金8.9亿元⑯,未来如有回购计划将及时披露③。

点击排行

习近平同巴西总统卢拉会谈

习近平同巴西总统卢拉会谈